在討論怎么做競爭對手分析之前,我覺得應該明確的問題是:為什么要做競爭對手分析?我理解的競爭對手分析,是一個知己知彼的過程。

知己,是要明確本企業的戰略規劃、產品和服務定位、所處的行業和目標市場、目標客戶群體等等,清楚自己的定位,才能正確尋找到競爭對手。

知彼,是在鎖定競爭對手之后,通過各種渠道搜尋和收集競爭對手的相關信息,包含財務信息和非財務信息,通過對這些信息的加工整理,了解競爭對手的動態,總結本企業與競爭對手的差異。

在這個知己知彼的過程中,企業可以取他人之長補己之短,吸收競爭對手的優點來進行企業自身的改進,增加企業的競爭力,獲取更大的市場占有率。

01

競爭對手的選擇

在明確了競爭對手分析的目的之后,首先要解決的問題是:怎樣篩選競爭對手?

首先,企業和競爭對手需要處于同一個行業,同樣的行業意味著產品或是服務滿足的是客戶同樣的需求,如果所處的行業不同,滿足的用戶需求不同,基本上不會存在競爭關系。同一條商業街上,中餐館和日料店存在競爭關系,爭搶的是同一批饑腸轆轆的客戶,中餐館和書店則不存在任何的競爭關系,因為在中餐館買不到書,在書店也沒辦法填飽肚子,所以同一行業的公司才會存在競爭。

那么所處同一行業的公司是否都是競爭對手呢?答案肯定是否定的。在同一行業中還會劃分具體的市場,例如國內市場或是海外市場,目標市場相同才會有競爭關系,倆家企業都生產同樣的產品,只是一家企業的產品主要用于出口,另一家企業的產品主要在國內銷售,這樣兩家企業即使行業相同,但目標市場不同,中間基本不存在競爭。

處于同樣的行業,同樣的目標市場,還需要觀察目標用戶是否有重疊。例如手機游戲和主機游戲(PS4、XBOX等)針對的目標用戶是不同的,手機游戲的主要用戶是利用碎片時間進行游戲或是有一定社交需求的游戲玩家,主機游戲主要用戶是高質量單機游戲愛好者,這兩個所瞄準的用戶是有區別的,實際上手機游戲的競爭對手是同樣占據大家碎片化時間的抖音快手等短視頻平臺,而主機游戲的競爭對手是在不同主機平臺之間的競爭。

所以總結下來,競爭對手是與本企業處于同一行業、目標市場基本相同、針對同樣類型的目標用戶的產品或服務的提供方。

按照上面的條件篩選,可能會篩選出很多競爭對手,是否所有的競爭對手都需要進行分析呢?我建議是把競爭對手分析的數量控制在1-2家企業,盡量篩選與本企業規模、發展程度、業務模型最相近的公司作為競爭對手,進行進一步的分析。

數量太多會導致信息收集困難,同時也會增加分析的工作量,所產出的結果也會缺乏重點,導致失去指導意義。

02

競爭對手分析思路:財務分析

如果你能拿到競爭對手的財務數據,那么你的競爭對手八成是上市公司。通過上市公司的公告以及季報、年報,我們可以很容易地獲取競爭對手的財務報表以及附注信息,得到一些最基本的財務信息。

如果競爭對手的非上市公司,那么基本上財務數據的分析就沒辦法實行了,更多的分析精力可以放在非財務方面,這個我們后面會進一步討論。

財務分析首先要清楚競爭對手公司所應用的會計準則及核算標準,這個一般會在年報中體現,主要關注競爭對手與本企業在會計準則以及核算標準方面存在差異的地方,例如壞賬計提的標準、收入及成本確認的原則、存貨發出的原則等等,這些會直接影響財務報表的數據,對后續的財務指標計算產生較大的影響。

財務分析主要就是盈利狀況分析、償債能力分析、營運能力分析、成長性分析等等,這些都是財務管理中最基礎的財務指標,需要注意的是,在計算指標之前,需要進行數據的修正。

盈利狀況分析,主要就是看利潤率,這里我建議用EBITDA來代替凈利潤進行財務指標的計算。

EBITDA就是息稅折舊攤銷前利潤,也就是凈利潤+所得稅+折舊攤銷。為什么要使用這個數據呢?不同企業的折舊攤銷方法、殘值率、折舊攤銷年限的差異,會導致折舊攤銷金額差別大,這部分沒辦法簡單的進行數據修正,所得稅也是同樣的道理,企業所處的地區、規模、持有的資質差異,會導致所得稅稅率的差異,在計算利潤率的時候,需要把這兩部分無法修正的因素剔除,也就是使用EBITDA來代替凈利潤,這樣計算出來的結果更有意義。

同時盈利狀況分析也需要關注成本以及各項費用占收入的比重,特別是研發支出的比重,研發的投入通常對未來推出新產品的周期產生影響,越快推出新產品,填補市場空白,意味著企業競爭力越強,越能在競爭中占據有利地位。

償債能力分析主要可以關注資產負債率、流動比率、速動比率等等,主要的問題是需要進行資產質量的修正。例如競爭對手公司壞賬計提率是3%,但本企業是5%,那么需要將競爭對手公司的壞賬計提率修正為5%,調整資產負債表相應的數據,盡量剔除不良資產,增加數據質量和可比性,方便后續的對比分析。

營運能力分析主要是各項周轉率,包括應收賬款周轉率、應付賬款周轉率、存貨周轉率,輔助現金流量表中的經營性現金流量凈額,綜合判斷競爭對手的資金情況,同時通過對比分析尋找本企業的薄弱環節,進行加強管理。例如競爭對手應收賬款周轉天數為45天,本企業為55天,那么就需要分析這10天的差異因何產生,同時需要加強應收賬款的管理,積極地進行長期欠款的催收,降低應收賬款周轉天數。

成長性分析主要是看收入以及利潤的增長率,同時也可以觀察收入增長率與利潤增長率之間的關系。如果收入增長率超過利潤增長率,可能是產品或服務正在逐漸失去吸引力,導致利潤下降,也可能是收入的增長并非是企業本身產品或服務量增長帶來的,而是通過并購等手段增加的,這種情況下需要同時注意相關的并購信息以及賬面商譽增加的風險。

財務分析基本上是基于財務報表數據的指標分析,因為沒有辦法取得更加明細的內部數據,所以只能在報表的基礎上,通過一些修正來計算財務指標,與本企業進行對比尋找差異。

03

競爭對手分析思路:非財務方面

對于非上市公司的競爭對手,通常沒辦法取得財務數據,那么只能進行非財務方面的分析。

非財務方面分析的一大特點就是信息來源渠道的多樣性,可以從政府統計數據、客戶方公告、供應商公告、行業協會數據、專業調查報告等各種渠道獲取,但競爭對手本身發布的各類文章,通常帶有一定的公關性質,可能會存在某些夸大或是過于樂觀的估計,建議謹慎采用。

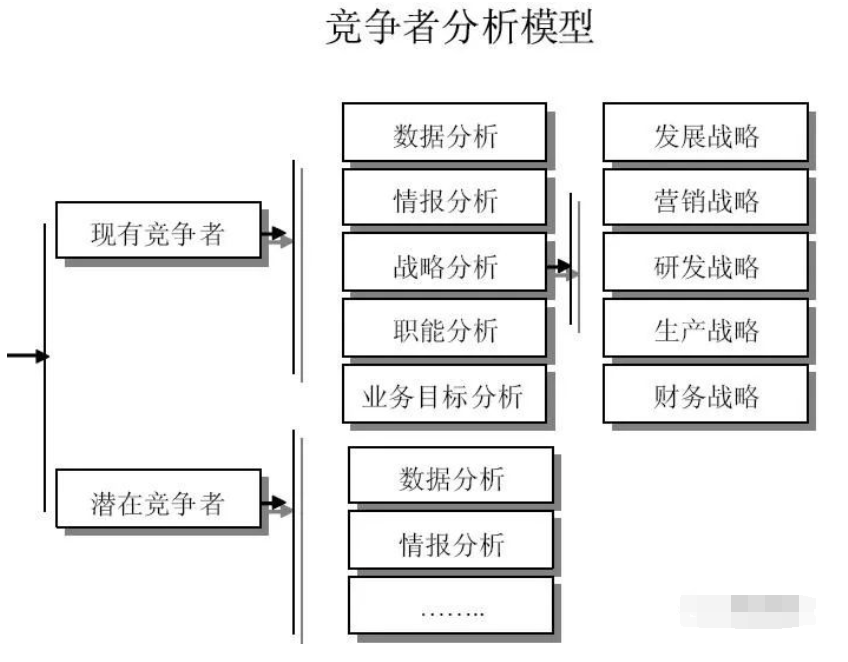

對于非財務方面,可以采用一些分析工具,例如SWOT分析、波士頓矩陣分析、競爭者分析模型等等。競爭者分析模型分析的比較全面,這也意味著對于信息收集的要求較高,需要有大量可信度高的信息作為基礎,在這些數據基礎上對競爭者和潛在競爭者未來的戰略以及行業的發展趨勢做出預測,對分析者的專業要求較高,操作較為復雜,除非是規模較大的集團企業,否則不建議采用這種工具。

信息收集之后,可以進行不同維度的加工和統計,例如可以比較產品或服務價格,在同等價位的基礎上對功能進行對比,這樣可以評估雙方產品或服務的性價比以及對于客戶的吸引力;同時也可以在各個平臺獲取銷量信息,輔助觀察雙方在各平臺采用的營銷手段差異,來判斷營銷策略的差異;收集有代表性的用戶評價,從用戶的視角尋找對方產品中具有吸引力的特點,或是尋找本企業產品或是服務中更具有競爭力的優勢,通過增強產品或服務的差異化來增加競爭力。

建立競爭對手的信息庫,不斷更新和補充信息,依據競爭對手戰略上的調整來尋找機會,對產品進行差異化的研發或是瞄準競爭對手放棄或是沒有關注的市場,這些都可以增加本企業的市場占有率和競爭力。

非財務方面的分析,因為信息獲取的渠道多樣而且信息更為復雜,所以會導致分析帶有一定的不確定性和主觀性,分析者的專業能力以及對于行業和業務的理解,會直接影響分析結果的質量。

最理想的情況就是財務數據分析與非財務方面分析相結合,兩方面互為依據也可以互相驗證,如果只有非財務方面的數據,更多的是作為一種參考而非指導。

競爭對手分析也是財務分析的一部分,但不是最重要的部分。競爭對手的舉動是在市場變化的情況下基于自身情況作出的決策,過度關注競爭對手會導致忽略企業本身產品或是服務的改善,產品或是服務的吸引力增強才是企業核心的競爭力。