三、零部件自制與外購的決策分析

自制(insourcing)與外購(outsourcing)是制造業務單元常碰到的決策類型,即對于某種產品或部件企業是自己生產還是外包給供應商生產。

這里關鍵假設是存在剩余生產能力。

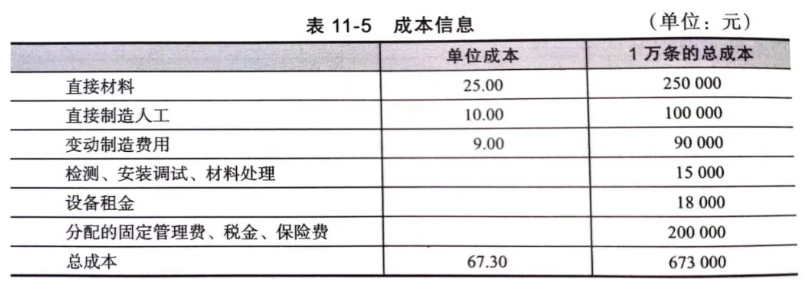

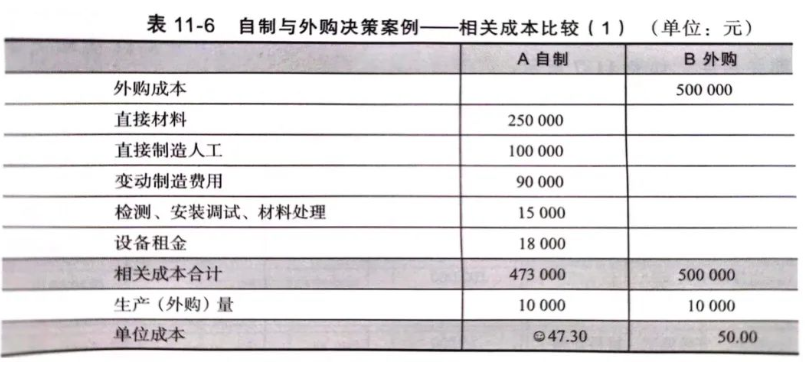

自制與外購決策分析的要點除了識別相關成本,還有「差額成本」,即兩種方案相關總成本之間的差額。

在實際場景中企業往往是由于預期產量已使工廠達到滿負荷運營狀態,才需要將某些非核心技術或部件外包給供應商,或者是為了集中精力在自己核心業務上。

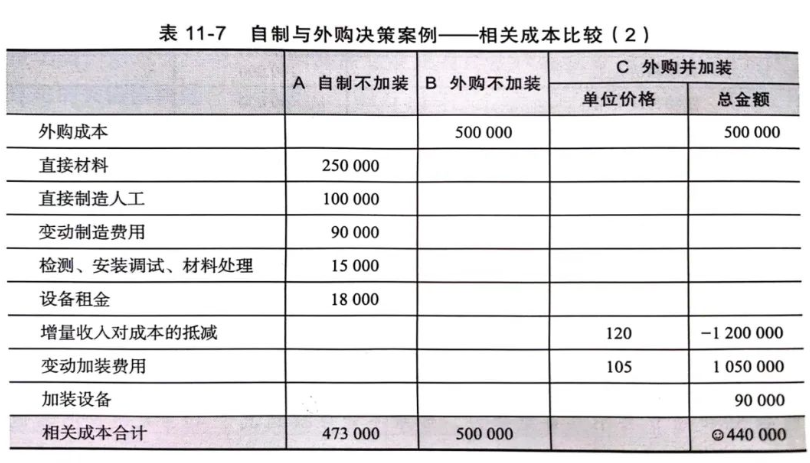

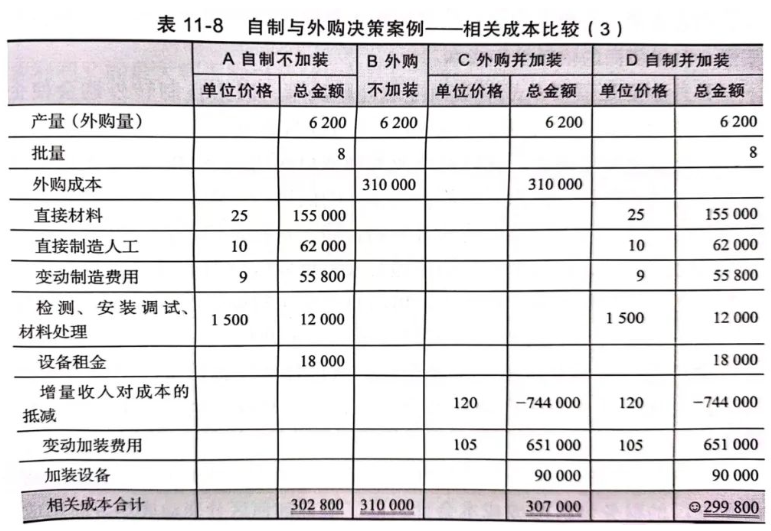

如果外包后可以利用空閑出來的生產資源做增值業務,那么即使外購的價格略高于自制的成本,但只要增值業務產生的利潤大于外購成本的增加,那么企業還是應選擇外購來最大化營業利潤。

生產能力約束是自制與外購決策的重要變量,選擇自制還是外購需要衡量是否有附加方案能利用剩余產能產生增量利潤。

作為財務分析師,本節只講述了從財務角度考慮自制與外購的決策,即哪種方案能帶來最大的增量盈利。

但實務中有時定性因素會決定管理者的決策。

調查表明,公司在制定自制或外購決策時,考慮得最多的三個因素是質量、對供應商的依賴性和成本。

在自制與外購的分析決策中,財務分析師需要與采購、生產、銷售運營計劃等多個部門保持緊密溝通,否則很可能遺漏某些決策「相關信息」,致使誤導工廠管理者沒有選擇財務盈利最優的方案。

從這個意義上來說,工廠或供應鏈財務部門的高級財務分析師的角色是采購與生產部門的「業務伙伴」。