成本管控要真的實現降本且增效,必須在企業價值鏈中嵌入利益鏈,同時構建業務數據和財務數據體系,讓降本增效落到數字上。

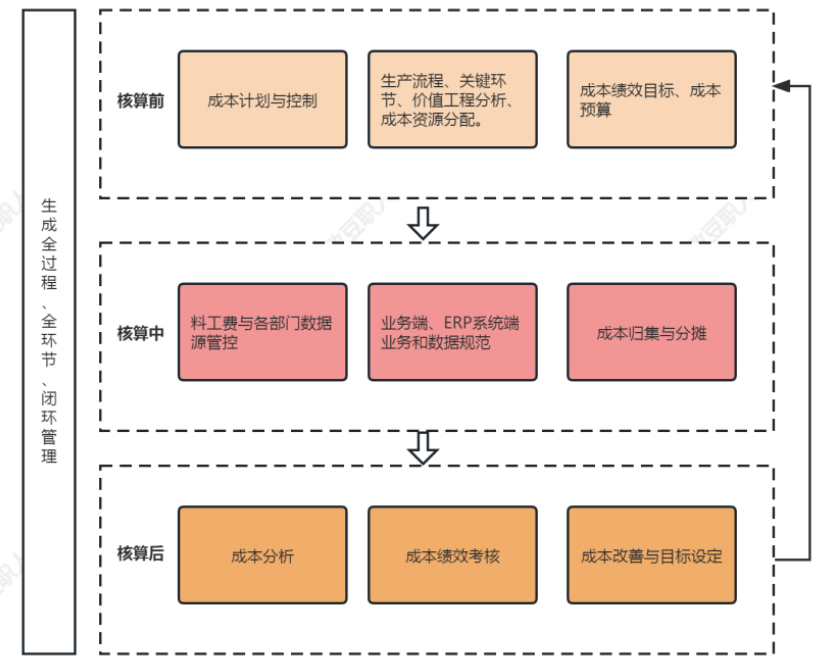

如果用一張圖,來進一步闡述在成本管控的底層邏輯搭建好之后,如何開展具體工作?

下圖從成本時間維度,對如何落在搭建了成本管控的底層邏輯之后,應該在哪些方面進行工作部署。

但是有人肯定會說:“底層邏輯、成本管控框架等都太虛了,能不能講一講具體的操作細節,比如成本分析、成本改善等”。

為什么財務人沒有從體系化視角來看待成本分析(成本目標與規劃-精細化成本核算-成本分析-成本績效管理),而是以單獨的成本模塊(具體的成本分析方法)來認識成本分析呢?

簡單講,體系化的成本分析,是需要管理土壤的,并不存在拿出某種成本分析方法或成本分析模型,就可以實現成本管控的效果。

復雜一點來說,因為在相當長的一段時間內,一方面民企不需要在價值鏈中設計利益鏈,也能實現各項目標,經典的老板語錄“愛干不干,不干滾蛋,你不干大把人搶著干;另一方面民企的管理奉行的是“亂拳打死老師傅”的混亂戰法,而成本管控所需的、計劃、目標、預算等都無法實現。在這種經營理念和管理方式下,企業管理者還提出財務要創造價值,要轉變思維從核算成本到管控成本。

因此從實用主義來說,日常成本工作中,大家普遍認為成本分析才是具有含金量的(至于是不是通過成本分析,起到發現問題、改善問題、促進生產經營那就是另說了)。因此掌握不同的分析維度、不同的分析圖表、不同的分析形式都能讓成本分析這項工作“增值”,才能讓老板們感覺財務在做事情,在朝著創造價值方面努力著。

但如實說,根據上圖成本管控三階段理論(核算前、核算中、核算后),這種深挖末端的財務分析,本質上來說都是數據展示,而且是被動接受前端數據后,進行的數字重新排列組合的游戲。

于是乎現實中的成本工作,出現了在“核算前”進行躺平,不介入業務端、不參與業務規范、不引導成本目標設定,理由就是企業管理混亂,成本管理的計劃和管控沒有落地的基礎。同時在“核算后”進行內卷,卷表格樣式,卷數據分析維度,卷PPT樣式,理由就是企業管理者和財務人都認為財務分析是一個金礦,可以挖掘其中的價值。

但是能否通過財務分析挖掘出“金礦”,在于挖掘前是否進行有效勘探(成本的規劃、目標、管控),然后根據勘探規劃和作業目標設定,進行具體挖掘工作作業計算(成本精細化核算)。

面對以上成本管控的現狀如何破局,我以為可以從成本精細化核算為突破口,通過精細化成本核算,介入前端,服務后端,一點一點實現改變。

首先我們要改變成核算的意識,認識到核算是前端業務和后端財務分析的橋梁,如果沒有搭建起這樣的橋梁,很可能會難以讓成本管控通暢。

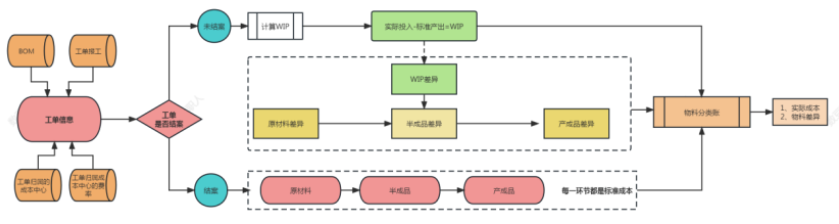

比如前不久某成本會計問我:“為什么SAP中,WIP(在制品)存在負數差異?”。這位同學用SAP快一年了,其中大部分時間在熟悉系統操作(按照結賬流程,一步一步操作下來),保證每月能否按照要求結賬,因此對于系統中的數據也沒有太多的關注,偶然看到在制品數據為負數感到很奇怪。

實際上就是這位同學沒有對SAP的最基礎的核算邏輯搞清楚,或者說只管算出一個數據,壓根沒時間去弄懂“沒用的系統邏輯”。我當時把下圖給他看,其實不是他不懂,而是他對于成本核算的認識,認為這不過是按照既定流程進行操作的事情,懂系統的數據邏輯并沒有什么實質性作用。

1、SAP整體計算流程

2、SAP具體核算邏輯

有人肯定會說:“只要會按照操作流程,得出最終成本數據即可,上面這些東西沒什么作用”。

這種思維背后是把成本核算當做“操作工”,按部就班完成既定步驟即可,實際上成本核算應該是“設計師”,根據業務數據和業務模式進行系統設計和成本核算精細化設計。這也就是以上我提到的改變傳統核算意識,建立以精細化核算為橋梁,向前引導業務規范,向后為財務分析提供價值數據。

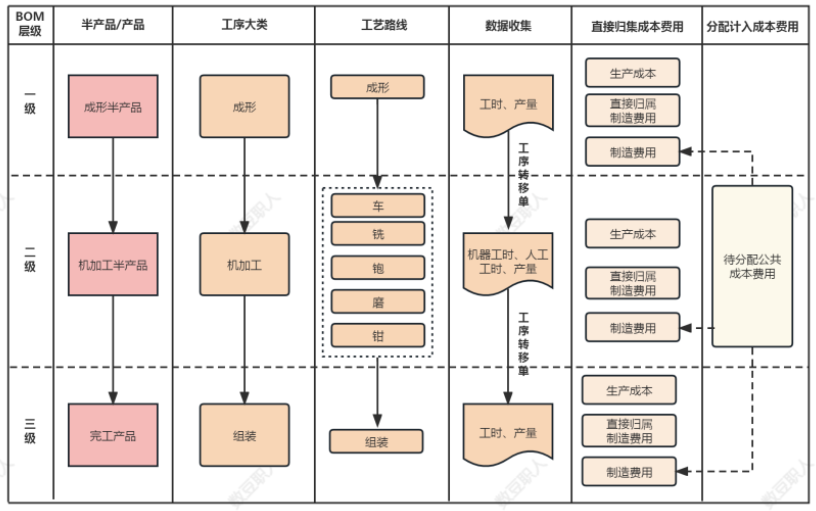

其次我們需要以精細化思維,基于成本作業動因,對成本核算的進行精細化處理。

(1)分攤規則精細化

成本核算精細化之一就是分攤規則精細化。很多時候企業成本核算的分攤規則非常粗放,比如料工費分攤統一用數量、原材料金額、標準工時;比如用在制品用約當產量法,但又直接根據會計教材的50%來設定;比如在制品期末變化較大,又為了計算方便,全部直接人工肯制作費用全部由完工產品承擔。就分攤標準來說,精細化核算根據每個工序特點,設定分攤規則,可能會出現甲工序用機器工時、乙工序用人工工時、丙工序用具體作業數據。

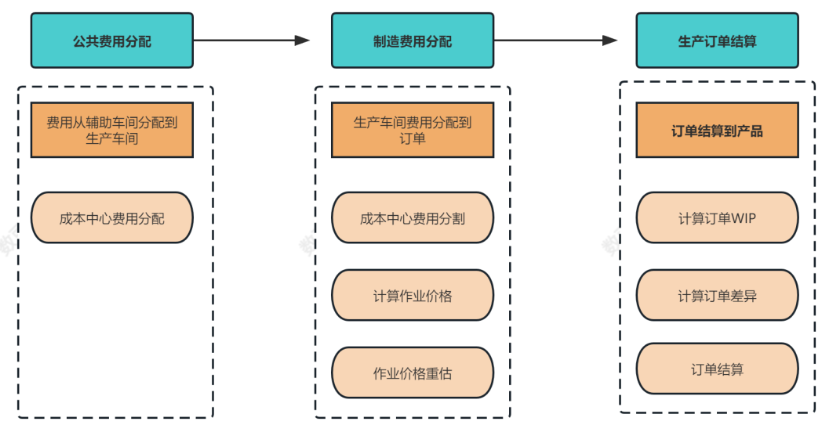

因此精細化分攤規則,首先是根據自身業務梳理出如下圖的分攤地圖。

直接生產成本中心:是指其成本費用可以直接計入成本對象的工作中心,工作中心是設備、場所和人的組合,一般按照車間、產線或配料系統來設置不同的直接生產成本中心。如A線生產成本中心、B線生產成本中心、C線生產成本中心、D生產成本中心、E生產成本中心。

間接生產成本中心:是指其成本費用不能直接計入成本對象,需要經過分攤計入的工作中心,一般按照職能來設置不同的間接生產成本中心,比如倉儲成本中心、鍋爐房成本中心、機修班成本中心、生產公共成本中心。

在規劃好成本中心之后,就是如何設定間接分攤系數,將間接生產成本中心制造費用合理分攤到直接生產成本中心。精細化核算就是需要區分不同料型應承擔的合理間接制造費用而設定的分攤標準。

我們經常聽到成本會計討論:“你們公司直接人工和制造費用按照實際工時分攤,還是按照標準工時分攤,還是按照數量分攤”。這句話背后反應了現實中企業成本費用分攤規則比較單一,不能有效滿足精細化成本核算的要求。

每一間接生產成本中心費用分攤到直接生產成本中心系數測算方法因業務內容不同及費用發生方式不同而不同。

以下用原材料倉和成品倉分攤辦法,來闡述如何精細化分攤。

A:原料倉系數測算方法

原料倉分攤系數的影響因素較多,主要涉及不同料型耗用的物料不同,其物料的存儲方式不同,費用的發生在不同的原料中亦是不同,對原料倉的分攤系數采用如下方式和步驟:

1)根據各料型的產量及耗用結構,計算出各種物料在不同存儲方式下的理論耗用量;

2)匯總各料型耗用物料的不同儲方式的理論耗用量,作為原料倉費用的分配標準;

3)將原料倉費用劃分出人工、折舊(筒倉,叉車、其他)、電、叉車費用、其他費用;

4)工廠在費用與存儲方式進行分配,如筒倉費用僅在筒倉料中分配,叉車費用在散料、袋裝料中分配,其中的分配系數由工廠按實際情況填入分配比例;

5)計算出原料倉費用在A料、B料、C料、D料等分配的金額,得出系數。

B:成品倉系數測算方法

人工:按單噸裝卸價格區分差異;

折舊:按1平方面積堆放的A料、B料、C體積比例區分;

其他費用:按產量分攤到A料、B料、C料中。

為什么我要拿原材料倉和成品倉舉例,因為對于很多企業來說,在沒有達到一定體量下,很多分攤沒必要搞這么細,按照一般財務人的說法就是“意義不大”。這種說法也不能說是錯誤的,但是一定程度上會讓我們放棄對精細化核算的要求,停留在差不多就可以了,沒必要搞這么細致的思維圈。

(2)核算業務精細化

什么是核算業務精細化?就是針對具體發生的費用,比如低值易耗品(如刀具、模具、工裝夾具等),這些業務如何精細化核算。一般的做法是金額很大的,可能分攤計入;金額較小的一次性進入。但是這個金額大小,說是會計人的職業判斷,實際上還是看會計人核算時考慮沒有考慮這回事情。

以低值易耗品來舉例說明,什么是對此進行精細化核算呢?根據企業的生產特點,設定精細化分攤規則,如針對企業低值易耗品,進行如下核算規則設定。

1、低值易耗品-待攤費用當年不留余額,分攤期限不得超過本年度的12月31日。

2、備配件:大窯托輪、磨機襯板、齒圈、磨盤、磨輪、立磨襯板,攤銷期限不得超過8個月。如果截止年底不夠規定攤銷期限的,僅以剩余期限作為攤銷區間,例如,備配件在年度8月份更換,攤銷區間為8-12月,攤銷期限為5個月;如果備配件在年度12月份更換,按照實際發生費用直接計入當月,不得跨年度攤銷(下同)。

3、耐火磚、磨機使用的鋼球鋼鍛:僅指旋窯整窯換磚、磨機大修時一次性大量增補球鍛,攤銷期限不得超過9個月。

4、更換的運輸傳送帶、收塵設備成批更換的收塵袋:攤銷期限不得超過5個月。

5、以上列入待攤費用的備配件、耐火磚、磨機使用的鋼球鋼鍛更換的運輸傳送帶、收塵設備成批更換的收塵袋、外委施工費用等必須經上級主管部門(機動能源部)簽字、蓋章確認。

6、相關部門應將大修、檢修過程中簽訂的購貨合同、發票、入庫單、出庫單等結算單據,在費用發生的當月及時轉交財務,財務部據此進行歸集并結轉當期費用。

7、不在上述列舉范圍的,不允許待攤,直接計入當期(當月)費用,對于跨月完工的檢修項目,按照完工進度經上級主管部門簽認后轉財務部,財務部據此確認當月成本。

以上只是以低值易耗品舉例,具體企業需要梳理自身業務,根據精細化核算要求,進行業務規則設定。很多時候,我們財務人對于精細化核算,有諸如此類的借口:業務前端財務沒有地位,因此無法介入前端。業務后端的財務分析都是A4紙上繡花,本質上沒有啥用。而在業務核算精細化,我們就不好找借口了,如上舉例所示,這部分的主動權其實是掌握在財務人手上的。也因此本文提出以精細化核算為突破口,來推動成本管控。

(3)數據源管理精細化

在費用分配規則設計中,各部門都需要履行相應的職責。比如設定如下各部門責任清單。

生產部:負責定期對公司間接部門制造費用的分攤系數檢驗與測算;

財務部-核算:負責檢驗間接部門制造費用分攤的合理性,并參與生產部測算和分攤標準檢驗,定期將費用分析匯報給公司管理層;

工廠管理部:定期分析制造費用分攤系數的合理性,審批制造費用分攤系數;

財務部-管理:定期分析制造費用分攤系數的合理性,審批制造費用分攤系數,并負責審批通過的分攤系數維護。

以上只是對分攤規則精細化管理,提出各部門需要做的事情。但是成本核算精細化最重要的就是從數據源進行精細化管控,因此企業要實行成本分級歸口管理和成本控制,包括不限于從以下這些方面著手。

(一)設計成本控制,要從掌握市場信息入手,運用價值工程等方法,合理設計,合理選材,設計性能優良、成本具有競爭力的產品。此類成本控制由技術中心根據研發費用預算進行控制。

(二)材料成本的控制,要從材料采購、價格、計量、檢驗、入庫、領退、下料、用料、委托外部加工、回收等方面加以控制。

1.采購價格的控制。公司的物控部門負責收集供應商的價格信息,要嚴格控制原料的采購價格并建立價格審批制度。原料價格由物控部門提出,計劃財務部門審核,總經理審批。

2.材料耗用的控制。嚴格執行限額發料制度和維修用材料的計劃發料制度,嚴格超限額領用和補料的審批制度,嚴格各項材料收發的手續,嚴格執行余料退庫及假退規定。

(三)勞動資料的控制,要控制各種工具、刃具、量具等低值易耗品的消耗,建立限額領用制度。嚴格執行設備的責任保養制度,加強機器設備、廠房的合理利用,從數量、時間、能力和綜合利用等幾方面提高設備利用率。生產辦公室負責勞動資料的保管、維護工作。

(四)勞動力耗費的控制,要控制定編、定員、保持一線生產工人的比例相對穩定,保證提高出勤率、工時利用率和勞動生產率,及時解決停工、窩工問題,要控制工資總額的增長幅度低于經濟效益的增長幅度。人力資源部負責對勞動力耗費的控制。

(五)費用開支的控制,要明確各項費用權責歸屬,按照費用計劃預算進行控制,嚴格費用支出審批手續。

(六)生產投入的控制,要控制生產量的投入,包括投產周期、投產數量、予加報廢、庫存扣除等,保證按計劃投產,控制過量生產,確保均衡完成生產計劃。制造中心負責對生產投入進行控制。

(七)外包外協加工費的控制,要嚴格執行貨比三家,擇優定點的原則,加工點及價格的確定,要實行審批制度。

鑒于篇幅所限,以上只是簡單闡述業務段數據管控應該重點關注什么數據。實際上每個企業真要抓好前端業務數據,要做的工作可遠不止以上這些。這里面的關鍵事項,是如何推動業務端數據規范。而本文提出的就是在精細化核算運作下,以核算數據精細化,規范前端業務數據精細化,最一步一步引導業務前端向成本規劃,成本目標,成本預算邁進。

資料來源:數豆職人