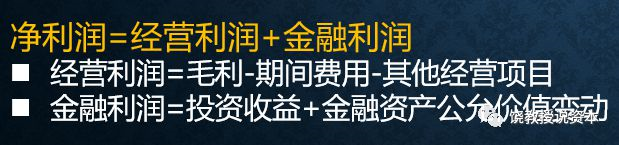

前一陣,有朋友的微信上喊我,說文章里有個地方數據處理有問題。具體是這樣,之前有篇文章是以泰格醫藥為為案例,將非金融企業運作分為兩部分:經營活動+金融活動,分別對應:經營利潤和金融利潤。

根據上述拆分,泰格醫藥的凈利潤拆分為,經營利潤和金融利潤。

從上表可以看到,在近幾年,金融利潤貢獻了泰格醫藥過半凈利潤,2021年達到74%,據此,我們要將泰格醫藥的商業模式看成兩部分,一部分是臨床CRO服務,這部分貢獻經營利潤,第二部分是泰格醫藥持有的投資者組合貢獻的金融利潤,主要是投資于未上市醫藥企業和醫藥基金產生的公允價值變動損益。

這位朋友的疑問是:經營利潤是否考慮了所得稅的影響?

看到他的疑問,我想也沒想就回了一段語音,內容如下:

外部財務分析,不是內部精確管理會計。外部財務分析,主要看方向,不能去摳細節,一摳細節就可能掉到里面,那些細節可能沒有任何指向性意義,僅僅是噪音。在財務分析的時候,你發現的差異,只是你進一步去研究的線索。如果差異比較大,原因是什么?然后去分析他這個商業模式里面的驅動力是什么。外部財務分析主要是個線索作用,所以說,我的主張,像此類數據處理細節都是可以忽略或者簡化的。

當然,我確實是這樣認為的,要不然也不會脫口而出。關于財務分析精確性問題,我的口號一直是,要模糊的正確,不要精確的誤導。

為什么呢?

首先,我們要明確下場景,這里說的財務分析是針對上市公司公開信息做的財務分析,不是企業內部基于詳盡運營數據的管理會計分析。

在上市公司外部財務分析的場景下,數據精確是一個偽命題,兩個障礙,信息披露不充分和財務數據的非對稱性。

信息披露不充分

我們舉個例子,例如2021年京東方半年報業績說明會上,有投資者,問了一個這樣的問題。

公司稅前利潤 127 億元,研發 50 億元可以抵扣 50×2=100 億元的利潤,應納稅所得額只有 27 億元,稅率 15%,所得稅應該只有幾個億,為什么有報表上所得稅有 20 多億元?

你覺得如何?

提問的投資者很認真,對研發費加計扣除政策也很熟悉,從報表上看,50億研發費加計扣除按15%所得稅率計算,所得稅不可能是二十多億。

你覺著問題很尖銳,公司只回答了一句話:您好,稅法規定是按照法人體口徑依法納稅,而不是合并口徑納稅,謝謝!

啥意思?

提問投資者計算的邏輯是按照合并報表上的數據來算,問題是,現實中,所得稅是地方稅種,屬地管轄繳納,京東方這樣的集團企業,在各地都有子公司,是在當地繳納所得稅,不能用合并口徑數據來算。

舉個例子,假如一家集團公司只有兩家全資子公司,集團公司無業務全部來自子公司,一家子公司盈利100億,稅率15%,15億所得稅,另外一家子公司虧損50億,15%稅率,不交所得稅,假定沒有任何其他調整,合并報表顯示稅前利潤50億,所得說15億,此時綜合稅率從15%變成15/50=30%,然后你說,不對啊,你所有公司稅率都是15%,應該交5015%=7.5億所得稅,而不是15億所得稅。

你要說,對啊,那應該是去看各子公司的資料,問題就在這里,這些資料沒披露。你要說為啥不披露,信息披露范圍是上市公司信息披露規則規定的,這里不展開,一般上市公司都是按照強制披露標準來搞,也就是個最低標準,很多對你分析有幫助的細節并不在法定信批之列。

財務數據的非對稱性

第一個障礙很好懂,沒數據,沒披露。第二個障礙,財務數據的非對稱性,要費點口舌。

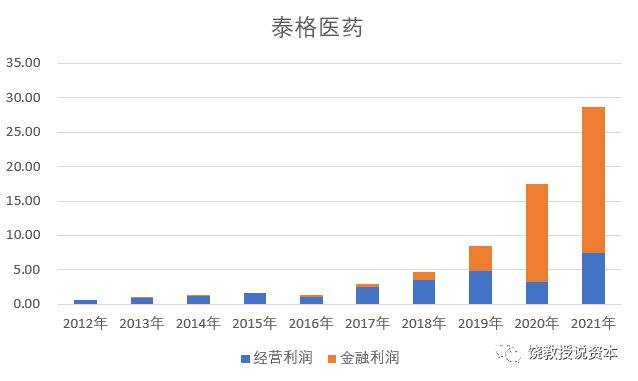

我們先看張圖,理解下財務數據的產生過程。

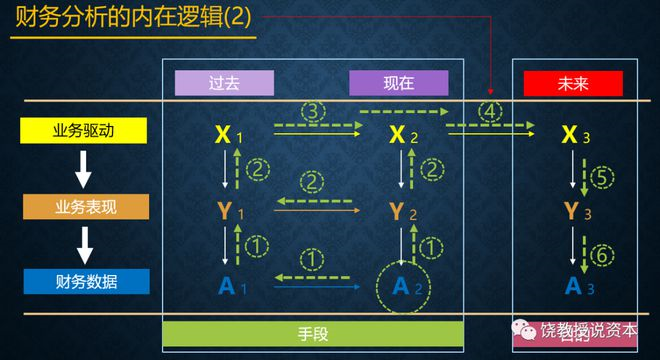

在上圖中,財務數據用A來表示,業務表現用Y,業務驅動用X,下標1,2表示過去和現在。

我們從信息披露中獲得主要是財務數據,財務數據是怎樣產生的?

我們很容易理解,財務數據是業務表現在貨幣維度的投影,也就是業務表現的會計計量。

例如B公司去年銷售收入10億元,銷售產品10萬個。10億元是財務數據,10萬個產品是業務表現。B公司為何能賣出10萬個產品,是因為他們成本控制能力,采用成本優勢策略,比競爭對手便宜,這是B公司的業務驅動。

這里面,業務驅動是因,業務表現是果,財務數據是業務表現的會計計量,抽象點,財務數據是業務表現在會計視域的投影。聽著很高級吧。

會計不是自然科學。

y=a+bx,正反都可逆。

財務數據從業務表現來,但是從財務數據不可能完全回溯出業務表現的模樣,因為從業務表現到財務數據過程中有大量會計判斷,這些會計判斷有比較寬的范圍,導致從財務數據無法還原業務表現。

從影子,沒辦法完全倒推回產生影子的業務表現的模樣。

舉個例子,出門發現地上有攤液體,根據其他信息,剛才有朋友把雪糕掉在地上,此時,我們可以合理推斷這是雪糕融化以后形成的,不過,此時我要求你告訴我,從這灘液體判斷下,原來雪糕是什么形狀?這個難度就大了,對吧。

財務數據的非對稱性,也可以從哲學認識論的視角去理解,之前文章《》談了這個問題,我把它稱作“會計的洞穴”。

財務分析的邏輯

如果我們財務分析的目的是預測未來,財務分析的順序與財務數據產生的順序相反。

假定我們財務分析的目的是預測未來,我們現在位于A2。

第一步,理解時間序列。我們要理解現在的財務數據和過去財務數據的時間序列關系,考察,A2和A1分別對應的業務表現Y2和Y1。這一步關鍵是理解,財務數據A1到A2,業務表現Y1到Y2,之間只是時間序列關系,而非因果關系。我們要預測,必須找到因果關系。

第二步,尋找因果關系。需要理解過去到現在的業務表現背后的業務驅動因素,即,X1為何發展到X2,公司采取了什么競爭手段和管理措施,形成了X1到X2的變化,而X1到X2的變化最終通過業務表現Y1、Y2形成財務數據A1和A2。

第三步,預測因子。獲得業務驅動要素之間,因果關系的洞察,實現X2到X3的飛躍,可以是理性計算,也可以是熱血沸騰、一拍大腿,或者夜觀天象、心有靈犀,不一而足。

第四步,根據未來業務驅動測算業務表現和財務數據。

上面是以預測為目的財務分析的思維過程。

當然,你也可以直接從A1、A2以時間序列趨勢外推方式獲得A3,或者從Y1、Y2到Y3,這是多數時候,做財務預測真實發生的事情,看著過去的業務表現和財務數據,直接外推到未來。不是不可以,只是你一定牢記,這里面沒有因果關系,人類在觀察一組系列數據的時候,會自動識別其中規律(不管是不是真的有規律),自然會做趨勢外推,這是人類的自動心理機制。

從上面以預測為目的的財務分析過程看,需要分析財務數據背后的業務表現,再根據業務表現分析背后的業務驅動因素,這才是預測要的因果關系。

問題是,一來,財務數據不完全可逆,二來,現行信息披露規則,并沒有強制披露這方面信息,基本是公司隨喜,想咋披露就咋披露,或者干脆不披露,或者披露大概沒有明細數據,讓你丈二和尚摸不著頭腦。

如此,你分析業務表現就成無米之炊。當然,可能擁有私有信息的機構投資者和分析師除外,他們總有這樣那樣的渠道去獲得這些信息。

聽著抽象,舉個例子,你要分析收入變動背后的業務變動,最基本,你需要量、價、產能信息。

現實中,你可以看看有多少上市公司,你能把量價明細拆清楚,我的經驗,多數搞不清,可是不拆清楚,你怎么分析背后業務驅動來自哪里,是多賣了產品還是提升了價格。。。

瞎七八搭,一通胡說,清者自清。

回到開頭關于泰格醫藥經營利潤和金融利潤的拆分。

在實際數據處理中,我是這樣做的,

由于關注焦點在金融利潤。

金融利潤=投資收益+金融資產公允價值變動,

這部分理論上都不涉及企業所得稅,直接摳出來,剩下的不再區分都算作經營業務產生的利潤。

經營利潤=凈利潤-金融利潤。

這里肯定說不上精確,不過用來說明泰格醫藥商業模式中兩個業務組成比例,我認為已經足夠了,模糊的正確。

你覺著呢?

作者:馬軍生博士,公眾號:財稅閑談

財務數據分析師CFDA(China Financial Data Analyst)

由中國商業會計學會頒發,通過全國統一考試的學員將同時獲得商業數據分析證書,該證書是由人社監制,省級職業技能鑒定指導中心簽章頒發《人力資源和社會保障部專項職業能力證書》。

通過CFDA課程的學習,企事業單位的財務人員和管理人員能夠通過科學的指標體系和分析方法,結合企業財務數據,構建數據模型,對公司整體經營狀況進行評估,向管理層和業務部門提供財務建議和決策支持,從而優化資源配置和提升企業核心競爭力。